Warum Batteriespeicher unverzichtbar für die Energiewende sind

Die Energiewelt steht vor einem tiefgreifenden Wandel: Weg von zentralisierten fossilen Großkraftwerken hin zu dezentraler, erneuerbarer Stromerzeugung. Damit steigen die Anforderungen an Netzstruktur, Flexibilität – und Zwischenspeicherung. Batteriespeicher übernehmen dabei eine immer bedeutendere Rolle: Sie stabilisieren Stromnetze, puffern Lastspitzen ab und ermöglichen es, günstigen Strom zwischenzuspeichern und später gewinnbringend einzuspeisen.

Zwischen Potenzial und Praxis: Wo Speicherprojekte heute stehen

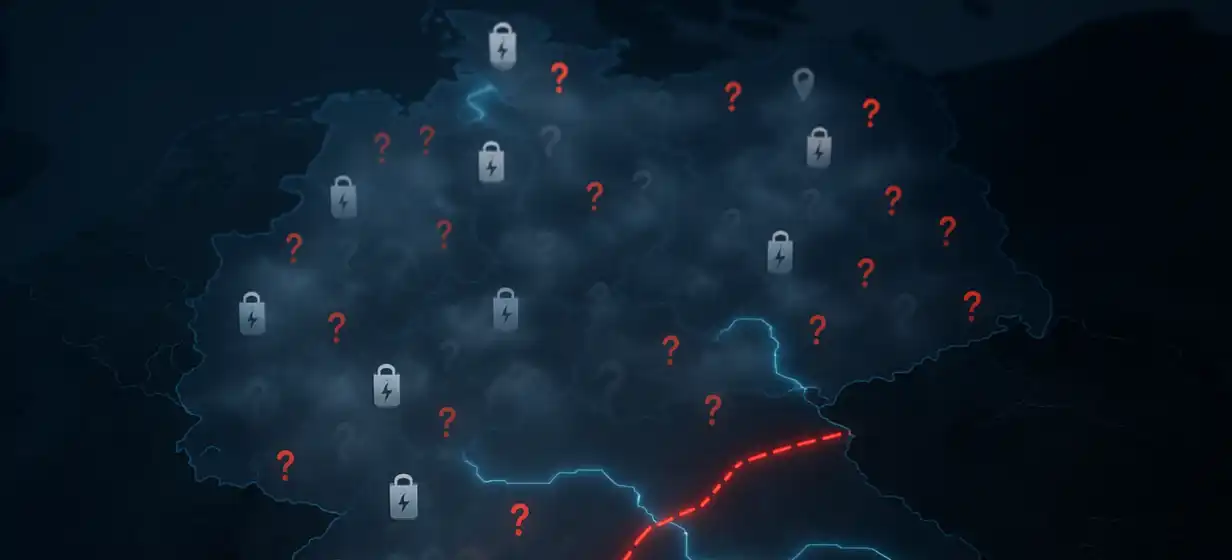

Trotz des technischen Fortschritts und politischer Zielvorgaben stoßen Speicherprojekte in der Praxis auf erhebliche Hürden – insbesondere beim Netzanschluss. Zwar bestehen gesetzliche Regelungen zur Anschlussverpflichtung, doch vielerorts fehlt es schlicht an Kapazitäten in den Verteil- und Übertragungsnetzen. Investoren berichten regelmäßig von Verzögerungen, Unsicherheiten bei Anschlussbedingungen oder nicht nachvollziehbaren Ablehnungen.

Hinzu kommt: Die Regelungen zur Finanzierung des Netzanschlusses, insbesondere die sogenannten Baukostenzuschüsse (BKZ), gelten als intransparent und belastend – gerade bei kleineren oder dezentralen Speicherlösungen. Der Status von Batteriespeichern im regulatorischen Sinne ist weiterhin nicht eindeutig geklärt: Sind sie Erzeuger? Verbraucher? Oder beides?

Flexibler Netzanschluss: Ein Hoffnungsschimmer mit Einschränkungen

Erste Lösungsansätze existieren: So erlaubt das novellierte Energiewirtschaftsgesetz flexible Anschlussmodelle, bei denen sich Speicheranlagen z. B. die Kapazität mit bestehenden Photovoltaik- oder Windanlagen teilen („Cable Pooling“). Das schafft neue Spielräume – insbesondere in Regionen mit knappen Netzressourcen. Doch auch diese Modelle sind in der Umsetzung stark abhängig vom jeweiligen Netzbetreiber und noch nicht flächendeckend etabliert.

Baukostenzuschüsse bleiben ein kritischer Punkt

Die Einstufung von Speichern als sogenannte Letztverbraucher führt dazu, dass Speicherprojekte weiterhin hohe BKZ-Zahlungen leisten müssen – teils ohne Rücksicht auf deren netzdienlichen Beitrag. Zwar gibt es juristische Gegenpositionen und erste Gerichtsurteile, doch die bisherige Praxis bleibt bestehen. Regionale Rabattmodelle bringen nur punktuelle Entlastung – und sorgen zugleich für Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Netzgebieten.

Speicher brauchen klare Rahmenbedingungen

Fachleute sind sich einig: Für einen flächendeckenden Ausbau von Batteriespeichern braucht es verbindliche, transparente Verfahren beim Netzanschluss, realistische Fristen und eine Überarbeitung der Finanzierungsregelungen. Nur so kann sichergestellt werden, dass Speicher dort gebaut werden, wo sie am meisten bewirken – und nicht nur dort, wo der Netzanschluss am günstigsten ist. Wir haben aktuell Standorte für Batteriespeicher "Ready to build".

Warum AURIVOLT das Thema Schwarmspeicher vorantreibt

Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen setzen wir bei AURIVOLT auf ein dezentrales Modell: den Schwarmspeicher-Ansatz. Statt großer zentraler Anlagen verteilen wir Batteriespeicher über viele kleinere Standorte – mit dem Ziel, Netzengpässe lokal zu umgehen, Projekte schnell zu realisieren und wirtschaftlich tragfähig umzusetzen.

Gerade für Investoren bietet dieses Modell handfeste Vorteile:

-

geringere Eintrittsbarrieren,

-

ein effizienter technischer Betrieb,

-

und interessante steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten, z. B. über den Investitionsabzugsbetrag (IAB).

Ein Direkinvest in Speicher ist stabil und steuerlich vorteilhaft – ohne dabei auf kurzfristige Markttrends zu setzen.

Mehr zu unserem Schwarmspeicher-Modell

Die dezentrale Speichertechnologie von AURIVOLT bietet dabei einen innovativen Ansatz, der die Vorteile moderner Schwarmspeicher-Konzepte mit professioneller Betriebsführung kombiniert

Das könnte Ihnen auch gefallen

Verwandte Themen

BLINDFLUG: WARUM VIELE SPEICHER IM NIRGENDWO LANDEN

Gute Nachrichten: Speicher im Fokus der Energiewende-Strategie

Noch keine Kommentare

Teilen Sie uns Ihre Meinung mit